Damaszener Stahl aus dem 3D-Drucker

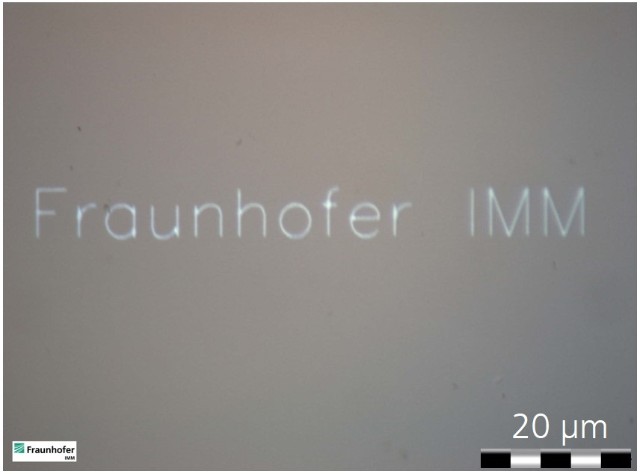

Autorin: Yasmin Ahmed Salem, M.A., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf; in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, Aachen

Durch geschickte Temperaturvariation lässt sich ein Verbundwerkstoff mit unterschiedlich harten Metallschichten erzeugen

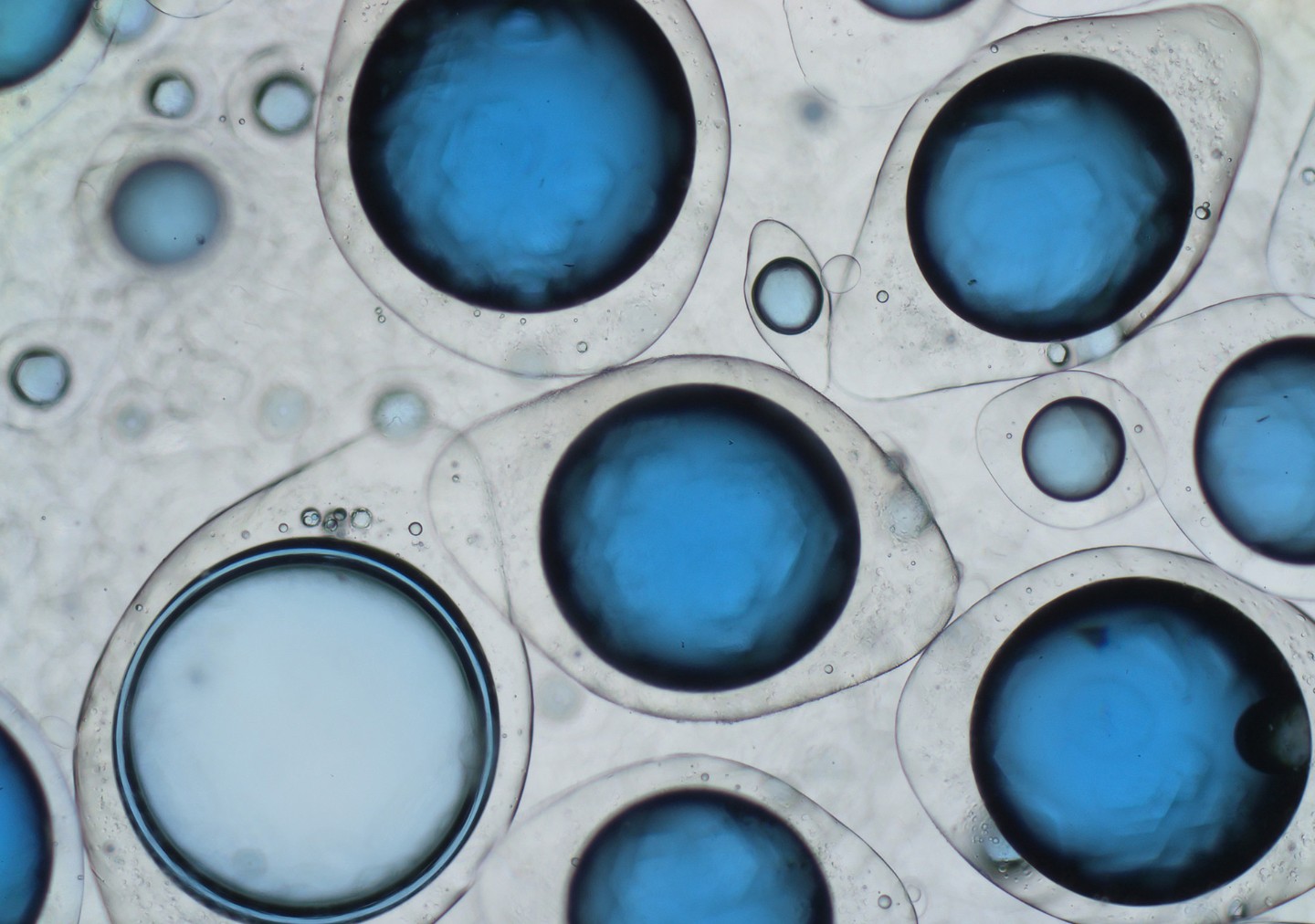

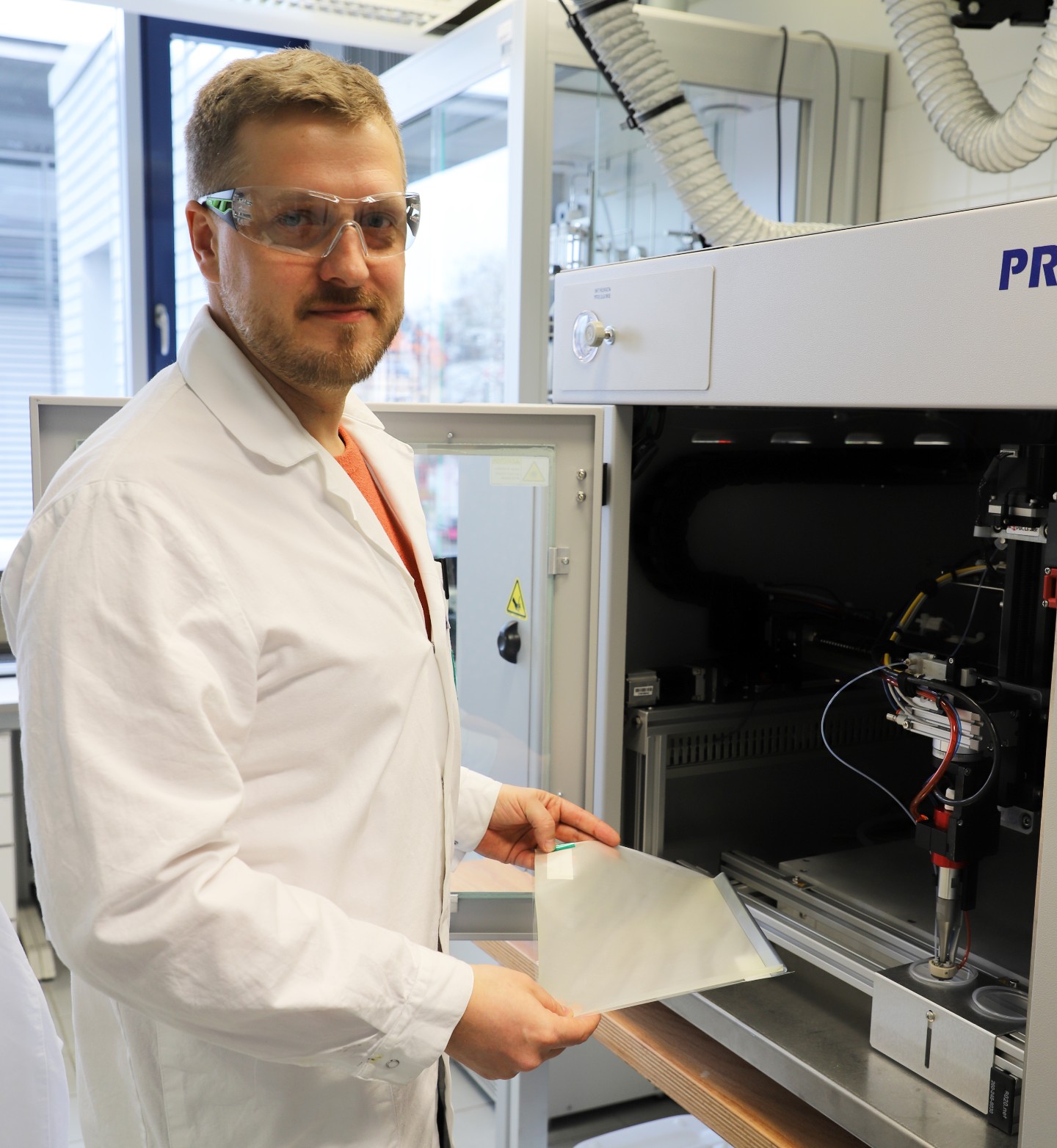

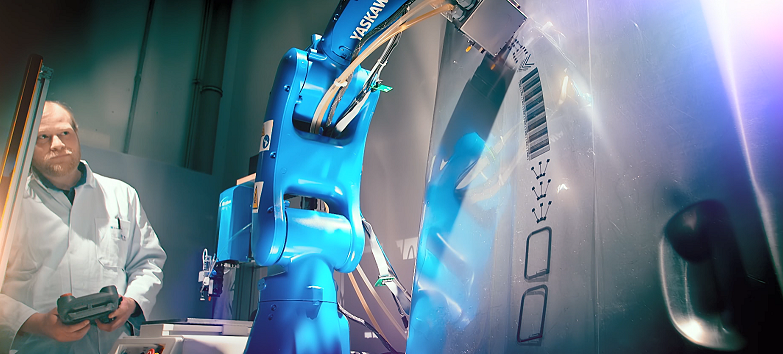

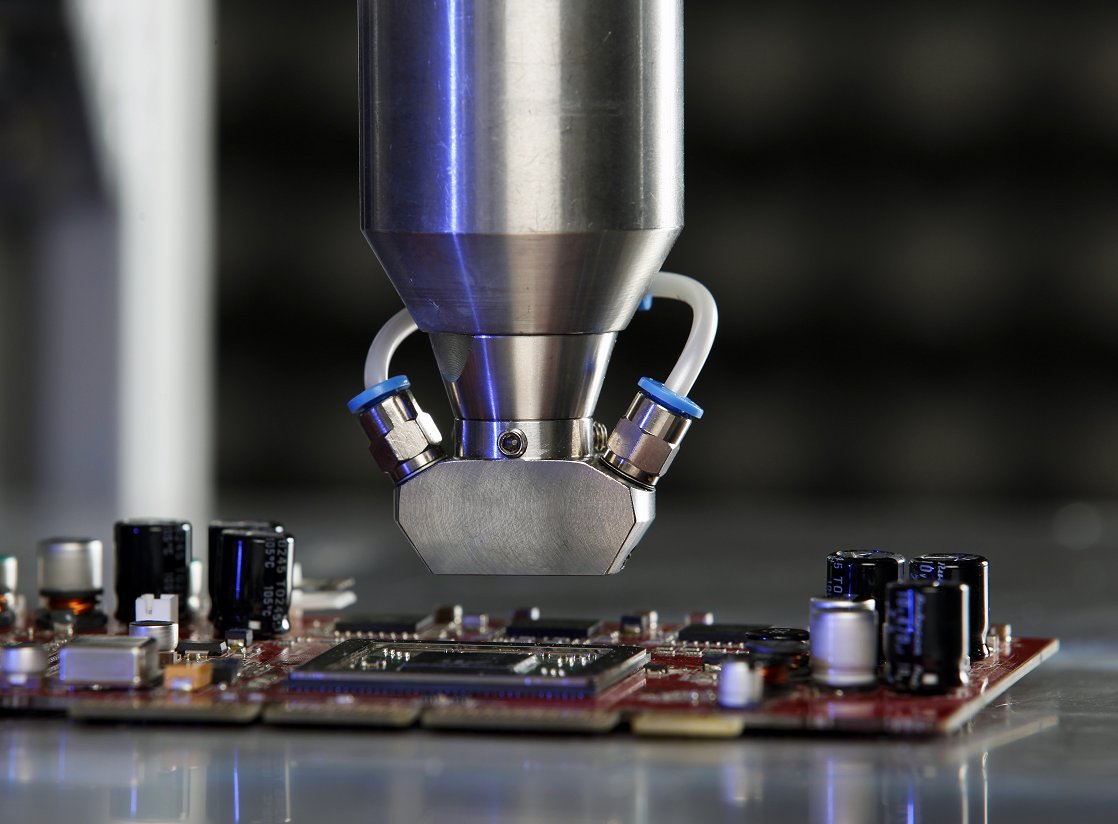

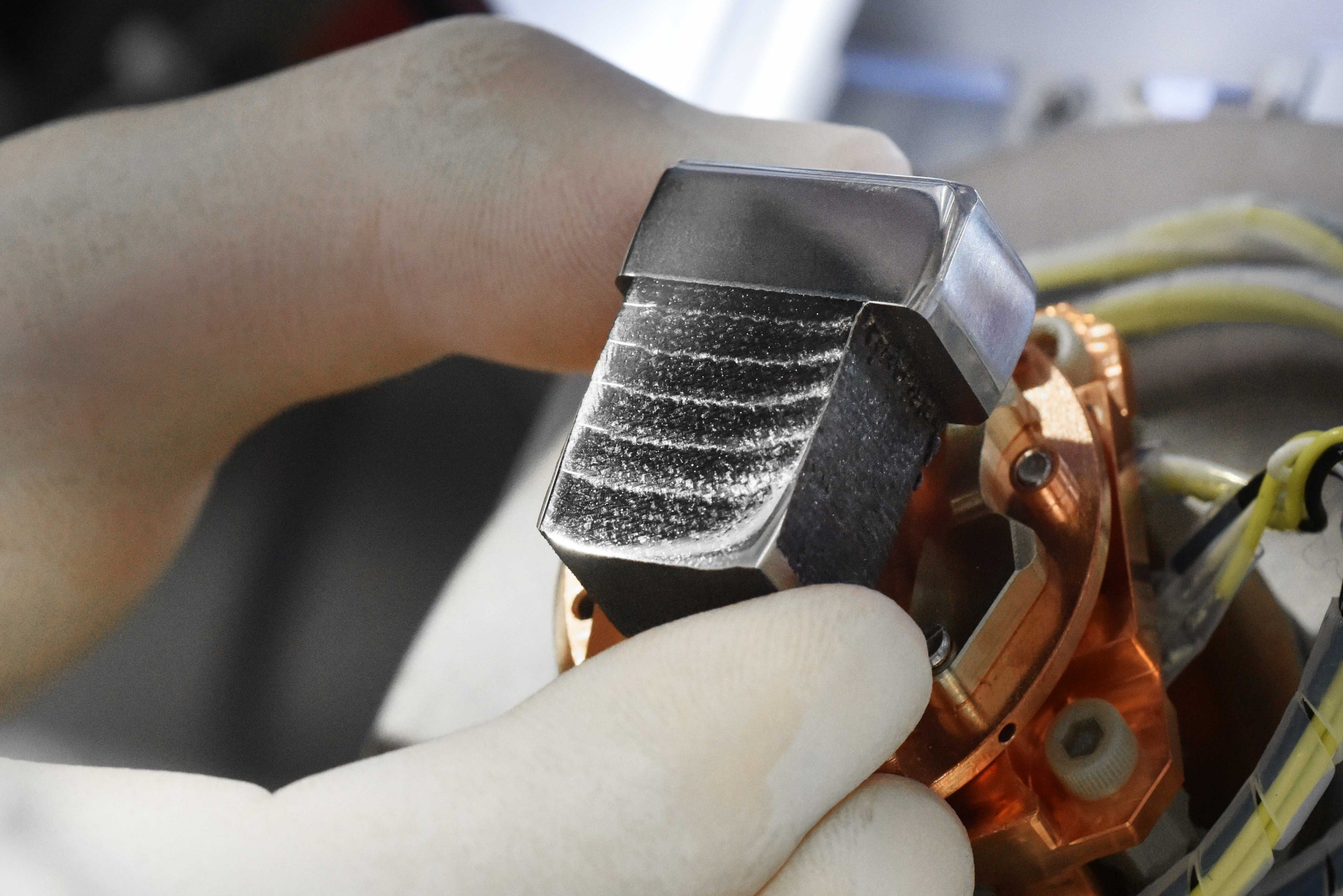

Das Material genießt einen legendären Ruf. Damaszener Stahl ist gleichzeitig hart und zäh, weil er aus Schichten unterschiedlicher Eisenlegierungen besteht. Das machte ihn im Altertum zum Material der Wahl vor allem für Schwertklingen. Jetzt hat ein Team des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung in Düsseldorf und des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik in Aachen ein Verfahren entwickelt, mit dem man Stahl im 3D-Drucker schichtweise fertigen und dabei die Härte jeder einzelnen Lage gezielt einstellen kann. Solche Verbundwerkstoffe könnten für den 3D-Druck von Bauteilen in der Luft- und Raumfahrt oder von Werkzeugen interessant sein.

Durch den Laserstrahl lässt sich die Kristallstruktur verändern

Zwar gibt es heute Eisenlegierungen, die zugleich hart und zäh sind, sie lassen sich aber oft nicht gut mit 3D-Druckern, dem Mittel der Wahl für viele komplexe oder individuell gestaltete Bauteile, verarbeiten. Deshalb haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung und des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik eine Technik entwickelt, mit der sich direkt beim 3D-Druck aus einem einzigen Ausgangsmaterial ein Stahl erzeugen lässt, der abwechselnd aus harten und duktilen, das heißt weichen Schichten aufgebaut ist, – eine Art Damaszener Stahl also.

mehr Info